Von Dr. Krafft Ehricke

Die Erforschung und Besiedelung des Weltraums durch den Menschen ist eine evolutionäre Notwendigkeit – das ist der Kern des extraterrestrischen Imperativs, den der bekannte Raumfahrtforscher Dr. Krafft Ehricke in dem folgenden Artikel entwickelt. Der Artikel ist ein vom Autor selbst bearbeiteter Vortrag, den er im November 1981 vor Mitgliedern der Fusion Energy Foundation in New York hielt. Der Vortrag war der Abschluß einer vom FEF organisierten Vortragsreise, die Ehricke durch eine Reihe von Städten der Bundesrepublik führte. Einige dieser Veranstaltungen wurden überschattet von Störversuchen durch Gruppen von Grünen und Umweltschützern, und Krafft Ehricke, der die dreißiger Jahre in Berlin miterlebt hatte, war von den deutlichen Parallelen zur heutigen Zeit sichtlich erschüttert. In seinem Abschlußvortrag in New York betonte er deshalb mit aller Deutlichkeit die evolutionäre Notwendigkeit von Wachstum und Entwicklung.

Dr. Krafft Ehricke zählt weltweit zu den bekanntesten Raumfahrtforschern. Er war bereits in Peenemünde unter Wernher von Braun an der Entwicklung der ersten großen Raketen beteiligt und ging nach dem Zweiten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten. Dort nahm er an verschiedenen Raketen- und Raumfahrtprojekten teil, u.a. der Entwicklung der Centaur, und leitete dann die Firma Space Global in La Jolla, Kalifornien. Er starb am 11. Dezember 1984.

Es bestürzt mich, daß ich am Ende meines Lebens die gleiche Art von Sturmtruppen und von emotional aufgeheizten Kundgebungen erleben muß, wie sie in meiner Jugend in den Jahren 1929 bis 1932 in Berlin so häufig waren. Manchmal frage ich mich, wieviel Kriege und wieviel Tote notwendig sind, bis tatsächlich etwas gelernt wird. Natürlich muß jede Generation ihre eigenen Erfahrungen machen, doch zeigt es einen deutlichen Mangel an Intelligenz, wenn man sich weigert, aus den Erfahrungen der vorhergehenden Generation zu lernen. Die Jugend Westdeutschlands und anderer Nationen ist unglücklicherweise zu einem großen Teil in die Irre geführt worden. Es muß nicht notwendigerweise der Fall sein, daß es sich nicht lohnt, jemandem zuzuhören, der nicht so aussieht, als könnte er einen Neandertaler zu Tode erschrecken, der zudem noch des Lesens und Schreibens mächtig ist und damit bereits zu einem hoffnungslosen Reaktionär abgestempelt ist. Dennoch – wenn heute jemand über Raumfahrt und Kernenergie spricht, so betrachten die „Umweltschützer“ und Kulturpessimisten dies als unerhörte Provokation, die es mit allen Mittel zu verhindern gelte.

Es ist eine traurige Tatsache, daß diese Leute trotz aller Aggressivität in Wirklichkeit ohne Hoffnung und ohne Ziele sind. Sie sind nicht das Produkt einer Erziehung im veredelnden leistungsorientierten Geiste der Klassiker, der Wissenschaften und der schöpferischen Technologie. Ihnen ist vielmehr Aussichtslosigkeit, frustriertes Aussteigertum und dialektische Unredlichkeit anerzogen worden. „Es ist zu spät“, so argumentieren sie, „unsere Vorfahren haben vielleicht eine Reihe großer Leistungen vollbracht; aber wir haben die Grenzen des Wachstums erreicht; wir können nur noch rückwärts gehen.“ Negativismus wird dialektisch zu einer Tugend umgepolt, ideenloser Skeptizismus zu tiefschürfender Nachdenklichkeit. Diese Leute sind geborene Kritiker. Sie werden nicht müde zu betonen, daß Technologie mißbraucht werden könnte, daß mit der Kernenergie zu viele Gefahren verbunden seien etc. Doch haben sie keine positiven Vorschläge zu machen. Müssen wir demnach für alle Zeiten leiden, weil Technologien, die unser Leben erleichtern, auch mißbraucht werden könnten?

Im Jahre 1979 – von den Vereinten Nationen zum Jahr des Kindes erklärt – gab es 12 Millionen Kinder auf der Welt, die ihren ersten Geburtstag nicht erlebten. Das sind 50 Prozent mehr als alle Kriegstoten in den vier Jahren des Ersten Weltkriegs und ist eine Schande für eine Gattung, die sich zivilisiert nennt. Bringt man derartige Fragen in Diskussionen mit den Grünen auf, dann wird man von ihnen entweder beschimpft oder sie weichen auf Allgemeinplätze aus oder wechseln mit einer neuen unbegründeten Behauptung das Thema. Vielleicht auch – und dies habe ich selbst erlebt – machen sie Ihnen den vagen Vorschlag, daß wir hingehen und mit den Menschen der Dritten Welt reden sollten. Was wird die Mutter eines verhungernden Kindes davon halten, wenn irgendjemand zu ihr käme, um mit ihr, vielleicht bei einer netten Tasse Tee, zu plaudern?

Natürlich können Technologien mißbraucht werden. Doch gibt es einen Ausweg, und dieser Ausweg findet sich in Erziehung, Bildung und dem Setzen von Zielen. Wir müssen den jungen Menschen Ziele und Aufgaben geben. Ich erinnere mich, wie sehr mein Lebensweg durch den utopischen Film Die Frau im Mond von 1929 bestimmt wurde, für den Professor Hermann Oberth, der deutsche Raketenpionier, als wissenschaftlicher Berater tätig war. Ich besuchte damals das Filmstudio in der Nähe von Berlin, wo die Mondlandschaft aufgebaut worden war. Wir wußten zu jener Zeit nicht genau, wie die Oberfläche des Mondes aussah, doch war diese sandige Landschaft erstaunlich wirklichkeitsgetreu.

Dieses Erlebnis begeisterte mich und gab mir große Ziele. Seit jener Zeit habe ich – bildlich gesprochen – Lichtjahre zurückgelegt und nie Grenzen für irgendetwas gefunden. Dann, im Jahre 1971, entdeckten einige Leute eine „Grenze des Wachstums“. Mein ganzes Leben habe ich damit verbracht, eine Grenze zu finden, und ich habe festgestellt, daß es keine Grenzen des Wachstums gibt. Was es gibt, ist eine Grenze der Vervielfältigung, der Vermehrung. Doch eine derartige Unterscheidung ist zu hoch für diese Leute, die in kultureller, philosophischer und manch anderer Hinsicht recht arm dran sind.

Wachstum versus Vervielfältigung

Meadows und Forrester vergleichen in ihrem Buch Die Grenzen des Wachstums das Wachstum der Menschheit mit der geist- und sinnlosen Vermehrung von Wasserrosen in einem Teich. Ich habe die Menschheit nie als Wasserrose betrachtet. Allein die Verwendung eines derartigen Vergleichs macht bereits eine negative Geisteshaltung deutlich. Fachleute nehmen diesen Unsinn der Grenzen des Wachstums schon lange nicht mehr ernst. Selbst der Club of Rome versucht heute, sich davon zu distanzieren – nachdem ihre Philosophie genügend Schaden angerichtet hat -, um das öffentliche Vertrauen wiederzuerlangen. Der Bericht Global 2000, eine aufgewärmte Version dieses Unsinns, enthält offensichtliche Falschinformationen und läßt ebenso wie sein berüchtigter Vorläufer die menschliche Fähigkeit zum unbegrenzten Wachstum vollständig außer acht.

Im Gegensatz zur Vervielfältigung bedeutet Wachstum Zuwachs an Wissen, an Weisheit und an Fähigkeiten, auf neue Art zu wachsen. Und genau dies ist es, was uns die Natur im großen Maßstab zeigt. Die Gesamtheit der Evolution ist Wachstum, nicht Vervielfältigung. Vergleichende evolutionäre Untersuchungen zeigen, daß Vervielfältigung dann beginnt, wenn ein gegebenes Wachstumspotential saturiert ist. Schließlich gerät die Vervielfältigung in Konflikt mit der existierenden Umwelt, sei sie biologisch oder menschlich. Demjenigen Verstand, der nur quantitativ (linear oder exponentiell) und nicht qualitativ extrapoliert, erscheint dort eine Wachstumsgrenze, wo in Wirklichkeit der evolutionäre Druck die Vorbereitung auf einen neuen Wachstumsschub bedeutet.

Die Unterscheidung zwischen Vervielfältigung und Wachstum ist entscheidend und steht deshalb im Mittelpunkt meiner Untersuchung „Der extraterrestrische Imperativ“ aus den sechziger Jahren. Schon lange vor dem Apolloprojekt, als wir in den frühen sechziger Jahren anfingen, an interplanetaren Sonden zu arbeiten, gab es Kritik am Raumfahrtprogramm. Meine Sorge über diese zunehmende Kritik und der Mangel an passenden Antworten brachten mich dazu, das weiterzuführen, was ich in den frühen fünfziger Jahren begonnen hatte: die Entwicklung einer Philosophie der Raumfahrt sowie des Wachstums und der Technologien im allgemeinen. Insbesondere betrachtete ich die Raumfahrt unter der Fragestellung: Ist sie wirklich nur die Folge von Supertechnologien, eine Laune der Supermächte, oder hat sie einen tieferen Sinn?

Die umfassendste Bedeutung nun hätte sie, wenn sie ihre eigene evolutionäre Logik besäße. Wenn die Entwicklung des Weltraums in Übereinstimmung stünde mit der Logik der Evolution, dann wäre die Raumfahrt gewiß ein ernsthaftes natürliches Phänomen und keine oberflächliche Laune.

Übrigens hat dies nichts mit dem freien Willen zu tun, über den der Mensch im Gegensatz zum Tier verfügt. Die Evolution folgt Gesetzen, die in der Regel aus den Gesetzen der Physik, der Chemie, der Entropie etc. abgeleitet sind. Gegenüber diesen Gesetzen hat der Mensch nicht die Freiheit des Wollens, sondern die Freiheit der Entscheidung. Die Folgen der Entscheidung sind zwangsläufig Gegenstand von Naturgesetzen, und an diesem Punkt gerät der Begriff der Verantwortung in den Entscheidungsprozeß. Die Gesetze der Entwicklung sind eindeutig die Gesetze der Natur und bestimmen daher ebenso die Welt des Menschen, denn als Teil des Lebens sind wir Teil der Natur.

Ich machte eine umfassende Untersuchung, um zum Beispiel zu sehen, welche Lebensformen sich anders hätten entwickeln können, nachdem die primordialen organischen Überreste verbraucht waren.

Nebenbei bemerkt waren die Fossilien nicht biologischen, sondern abiologischen Ursprungs – Kohlenwasserstoffkombinationen, die in der Urumwelt unter dem Einfluß verschiedener Energieformen entstanden. Zu diesem Zeitpunkt stand das Leben buchstäblich vor der Katastrophe, vor der totalen Auslöschung.

Mich interessierte, wie es zu dieser Situation gekommen war, in welcher Folge die unterschiedlichen Einzelkrisen konvergierten und in eine große Krise – ich nannte sie die „Erste Große Krise“ – der Energie, der Ressourcen (zu jener Zeit auf „Nahrung“ beschränkt), der Materialverarbeitung (Metabolisierungstechnologien), der Abfallbeseitigung (Verschmutzung) und der Umweltgrenzen einmündeten und damit die Erweiterung der Umwelt erforderlich machten, um eine Gleichstellung von Arbeits- und Lebensraum zu erreichen. Krisen dieser Art, wenn auch geringer in Umfang und Folgen, traten wiederholt in der Evolution und der menschlichen Geschichte auf, doch hier war es die unerbittliche Vereinigung aller fünf Krisenelemente zu einer großen Krise, die das Überleben aller bedrohte. Als die Erste Große Krise auftrat, war das Leben planetogen und stand auf einer präindustriellen evolutionären Stufe. Das heißt, es war vollständig von planetaren Ressourcen abhängig, die mehr oder weniger zufällig auf dieser kleinen Erde zu einem Zeitpunkt entstanden, als an Leben noch nicht zu denken war. Heute stehen wir Menschen zum größten Teil immer noch auf dieser planetogenen Stufe und leben von zufällig entstandenen Biofossilien, den begrenzten Energiequellen Kohle und Erdöl.

Der extraterrestrische Imperativ

Im Verlauf der Ersten Großen Krise geschah es auf diesem Planeten zum ersten Mal, daß sich der extraterrestrische Imperativ durchsetzte: Ein besonderer Organismus, das Photoautotroph, entwickelt ein Enzym, das imstande war, Sonnenenergie zur Produktion von energiespeichernden Chemikalien zu nutzen. Die „konventionellen“ Autotrophen waren damals einzellige Organismen, welche versuchten, Energie (Nahrung) aus allen möglichen chemischen Substanzen, die sie metabolisieren konnten, zu gewinnen. Sie unterschieden sich von einer anderen Kategorie von Einzellern parasitärer Art, den Heterotrophen, die im weiteren Sinn Vorläufer der heutigen Tiere waren. Die Heterotrophen lebten von den Autotrophen und schließlich auch von ihrer eigenen Art. Somit finden wir in jener noch sehr primitiven Proto-Biosphäre eine Hierarchie, die analog zur Hierarchie der heutigen Biosphäre ist: Pflanzen, pflanzenfressende Tiere und fleischfressende Tiere.

Das Photoautotroph war der erste Organismus, der ein Enzym (ein metabolisches katalytisches „Werkzeug“) entwickelte, das es in die Lage versetzte, die Energie einer extraterrestrischen Quelle zu nutzen. Damit führte es die Evolution vom planetogenen hin zum astrogenen biologischen Leben. Es war ein erstaunlicher technologischer Wachstumsschub! Durch den photoautotrophen Prozeß begann das Leben seine eigenen Produktionsmittel zu entwickeln, und erlangte die Kontrolle über seine Energieversorgung (Nahrung). Damit hatte es eine Lösung für das erste der fünf Elemente der Krise gefunden.

Die Industrialisierung des Lebens

Es gab damals keine positive Alternative zur fortgeschrittenen Technologie (Metabolismus). Was zu jener Zeit entstand, war eine sehr fortgeschrittene Technologie, denn das Photoautotroph bildete natürlich den Vorläufer des heutigen Chlorophyllmoleküls. Untersuchen wir den Prozeß der Photosynthese im Chlorophyllmolekül, so finden wir, daß er komplizierter als jedes unserer komplexesten chemoindustriellen Verfahren ist.

Was zu jener Zeit passierte, war nichts weniger als die erste industrielle Revolution. Es war die Industrialisierung des Lebens: Massenproduktion der grundlegenden Verbrauchsgüter des Lebens – Zucker und Stärke -, chemische Energie, mit Hilfe von chemisch kontrollierten Prozessen zu Kohlehydraten kombiniert. Alle Prozesse waren noch ausschließlich chemischer Natur. Erst als das menschliche Gehirn auf den Plan trat, erlangte das Leben die Fähigkeit, Atome in kontrollierter Weise zu nutzen. Der Fusionsreaktor im Zentrum unseres Sonnensystems, die Sonne, konnte ebenfalls nur bezüglich seiner „Leckagen“ genutzt werden – der Strahlungsenergie, welche die Erde erreichte.

Diese Industrialisierung brachte zwei Dinge mit sich. Erstens wurde Zeit gewonnen, doch wie wir sehen werden, war es nur eine Gnadenfrist. Zweitens passierte etwas Schreckliches: Wie bei jedem Industrieprozeß gab es Umweltverschmutzung. Zu jener Zeit bestand sie in der Freisetzung eines Abfallprodukts der Photosynthese, des Sauerstoffs, in die Umwelt. (Hätte es damals unter den Autotrophen Grüne gegeben, so hätten diese die sofortige Einstellung der Photosynthese gefordert!) Die unberührte „Erste Erde“ wurde mit freiem Sauerstoff buchstäblich vollständig verschmutzt. Dies war schrecklich, denn es wurde damit genau die Erdumwelt zerstört, die in der Lage gewesen war, Leben zu schaffen, und in die heutige industrialisierte Biosphäre verwandelt.

Halten wir einen Moment inne, um das entscheidende Element dessen zu verstehen, was auf dieser Stufe der Entwicklung geschah und wie dies mit den Naturprozessen in ihrer Gesamtheit zusammenhängt. Zuerst gab es eine große Krise, danach die negentropische Antwort der lebenden Materie, nämlich das technologische Fortschreiten zu höheren Stufen der Energieverarbeitung und der Kontrollmechanismen und zu hochentwickelteren, komplexeren organischen Systemen. Damit fuhr dieser (der lebende) Typ von Materie fort, sich negentropisch zu entwickeln, aber nun im makroskopischen Maßstab durch Bildung riesiger Moleküle und zunehmend größerer organischer Strukturen. Negentropische Entwicklungen lassen sich bis zur Bildung der Elemente in den Sternen zurückverfolgen, das heißt, der Ordnung der zufälligen Bewegung subatomarer Teilchen zu Atomstrukturen von wachsender Komplexität. Leichte Elemente werden in den normalen stellaren „metabolischen“ Prozessen gebildet, die schweren entstehen bei heftigeren Prozessen in instabilen Sternen – bis hin zu den Novaexplosionen, wobei mit Uran und Thorium „Batterien“ von langer Lebensdauer geschaffen werden, welche die Energieausbrüche der Sterne in ihrem Todeskrampf speichern.

Das biologische Leben erweitert die negentropische Entwicklung zu größeren Strukturen; das menschliche Leben ist imstande, sich auf andere Welten auszudehnen und die kosmischen Schöpfungen zu vermehren. Diesen Prozessen gemeinsam und für sie grundlegend ist, daß das Leben mit der ungezähmten, ungeordneten Urumwelt in Wechselwirkung treten muß, und diese Wechselwirkung muß, während das Leben wächst, in ihrem Umfang gleichermaßen wachsen. Jetzt können wir genauer werden: Wenn dieser grundlegende Prozeß scheinbar seine Grenzen erreicht hat (das heißt, daß der gegebene Prozeß nicht länger ausreicht), dann tritt eine große Krise ein.

Negentropisches Wachstum

Als die Erste Große Krise sich beschleunigte, hatte das Leben nur drei Möglichkeiten: Es hätte sich aufgeben und für immer verschwinden können. Zweitens hätte es seinen einzelligen Organismus auf die Existenz einer Spore beschränken und damit in eine Art kosmischen Winterschlafs verfallen können, in dem es als bakterielle Sporen und Viren für Millionen von Jahren auf der terrestrischen „Planke“ durch den Weltraum reisen und darauf warten würde, daß sich die Umweltbedingungen irgendwann in der Zukunft verbessern würden. Das Leben hat seiner Natur gemäß den dritten Weg genommen. Es hat durch die Wechselwirkung mit den primordialen Ressourcen in Form eines Wachstumsschubs, durch die Nutzung von fortgeschrittener Technologie, einen kühnen Sprung über die vorhandenen Grenzen gemacht. Kurz gefaßt, stand das Leben damals vor folgender Wahl: Aufzugeben und zu verschwinden, sich auf einen minimalen Existenzzustand zurückzuentwickeln – oder aber fortzuschreiten und zu wachsen. Klingt das nicht seltsam vertraut? So ist es; heute sehen wir uns der sich zusammenballenden Zweiten Großen Krise gegenüber. Ich werde in Kürze darauf zurückkommen.

Das Leben übernahm die Kontrolle über seine Umstände, und diese Kontrolle mußte industrieller Art sein. Sicherlich war unter den damals herrschenden Bedingungen die Zerstörung jener Umwelt unvermeidlich, die das Leben auf der Ersten Erde geschaffen hatte. Doch vom evolutionären Standpunkt her gesehen, war es nicht länger mehr erforderlich, eine Umwelt aufrechtzuerhalten, in der Leben entstehen konnte, denn das Leben war bereits geschaffen. Entwicklung und Wachstum wurden jetzt zur Aufgabe des Lebens. Im Umweltrahmen der Ersten Erde war dies nicht mehr möglich, genausowenig wie ein Mensch im Mutterleib oder die Menschheit im biosphärischen Schoß nur eines Planeten zur vollen Reife wachsen kann. Es gibt einen Wachstumsprozeß, der mit einer Durchtrennung der ursprünglichen Nabelschnur einhergeht. Wenn eine Reihe von Krisen zusammenfallen – und die Bedrohung des Status quo, der die Photosynthese notwendig machte und hervorbrachte, ist ein klassisches Beispiel -, dann muß die Nabelschnur zur alten Umwelt zerschnitten werden. Der Prozeß der Menschwerdung ist ein Prozeß der Befreiung von den biosphärischen Ursprüngen mit ihrem Dschungelgesetz.

Zuvor sagte ich, daß die Photosynthese nur eine Gnadenfrist erhielt. Zwei Punkte sind grundlegend. Erstens war die Zukunft des Lebens, obwohl dieses sich durch technologisches Wachstum gerettet hatte, weit davon entfernt, problemlos zu sein.

Der zweite Punkt ist der, daß, allgemein gesagt, das Leben durch die Lösung eines Problems neue Probleme schafft. Der Club of Rome und die mit ihm verbundenen verwirrten Geister hegen die Vorstellung, daß man schließlich eine problemfreie Welt schaffen könnte, wenn man nur das Wachstum verwerfe und zu einer rindviehähnlichen Genügsamkeit zurückkehre. Wahrscheinlich soll dies eine Welt sein, wo sich die Menschen in Bettücher kleiden, Blumen im Haar tragen, auf einer grünen Wiese hopsen und tanzen oder Gitarre spielend unter einem Baum sitzen oder einfach „nichts tun“. In Wirklichkeit jedoch ist die Evolution, da sie ihrer Natur nach negentropisch ist, reich an Problemen. Hier habe ich mich auf das Beispiel der Photosynthese beschränkt, denn wir können nicht alle Phasen der evolutionären Entwicklung betrachten, und nicht alle sind derart dramatisch. Doch für jeden Wendepunkt gilt, daß diese, von Natur aus negentropische Tendenz entscheidend ist.

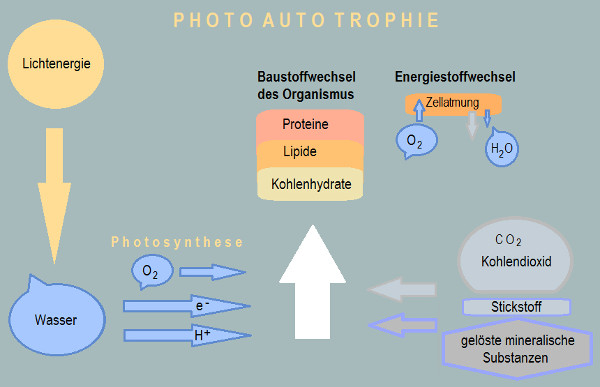

Abb. 2: Leben verändert die Umwelt: Durch die Entwicklung photoautotropher Organismen wurde erstmals Energie aus extraterrestrischen Quellen (Sonnenlicht) genutzt. Der dabei freigesetzte Sauerstoff „vergiftete“ die Biosphäre, denn die damaligen Organismen hatten noch keine Membranen, die den Zellkern vor dem freien Sauerstoff schützten. Gleichzeitig wurde der Biosphäre Kohlendioxid entzogen.

Abb. 2: Leben verändert die Umwelt: Durch die Entwicklung photoautotropher Organismen wurde erstmals Energie aus extraterrestrischen Quellen (Sonnenlicht) genutzt. Der dabei freigesetzte Sauerstoff „vergiftete“ die Biosphäre, denn die damaligen Organismen hatten noch keine Membranen, die den Zellkern vor dem freien Sauerstoff schützten. Gleichzeitig wurde der Biosphäre Kohlendioxid entzogen.

Die Bedingungen für Entwicklung

Zwei Probleme waren mit der Ausbreitung der Photosynthese verbunden: die Verschmutzung und die Umwelt. Ohne Frage gab es Umweltverschmutzung (Abbildung 2). Freier Sauerstoff ist tödlich für eine Zelle, die paradiesisch nackt in einer reduzierenden, nicht-oxidierenden Atmosphäre schwimmt. Die Zellen besaßen keine Wand, die sie vor diesem chemisch aggressiven Element hätte schützen können. Sie bestanden aus Kohlenstoff und Wasserstoff, zu denen Sauerstoff eine besonders starke Affinität besitzt. Er würde die somatische und genetische Struktur der Zelle zerstören, und selbst heute darf Sauerstoff nicht an den Zellkern gelangen. Die Lösung eines Problems führte somit zu einem neuen Problem, das weiteres Wachstum erforderte. Eine gegen Sauerstoff resistente Zellwand, ein Vorläufer unserer Haut, mußte entwickelt werden. Diese Lösung erzeugte neues Wachstum. Unter dem Schutz der Wand konnten die Zellen nun zusammenwachsen. Jetzt begann weiterer technologischer Fortschritt – die Entwicklung von vielzelligen Organismen.

Die Zellen konnten sich spezialisieren. Sie konnten Kolonien mit einer Arbeitsteilung zwischen diesen spezialisierten Zellen bilden, die jeweils für die Nahrungsaufnahme, die Verdauung, die Beseitigung von Abfällen etc. verantwortlich waren. Diese Spezialisierung bedeutete einen außerordentlichen Fortschritt; sie war die Voraussetzung für die Eroberung allen Wassers der Erde und schließlich dafür, daß das Leben das Land in Besitz nahm. Dies wiederum beschleunigte die Entwicklung des sensorischen Apparats und des Nervensystems. Die Wechselwirkung zwischen Informationsaufnahme und der Notwendigkeit, zum Zwecke des Überlebens diese Informationen zu speichern und entsprechend zu reagieren, trieb die Entwicklung des Gehirns voran, zunächst des tierischen und schließlich des menschlichen Gehirns.

Nunmehr mit einem schützenden Zellmantel versehen, benötigten die vielzelligen Organismen einen chemosynthetischen Metabolismus, der weiter als der frühere Fermentationstyp entwickelt war. Dies war insbesondere für den parasitären Teil des Lebens erforderlich – das tierische Leben, das sich von den Pflanzen ernährte.

Diese neue hocheffiziente Form der Chemosynthese wurde mit dem Sauerstoffmetabolismus geschaffen. Diese Entwicklung war von entscheidender Bedeutung, verlängerte sie doch die Gnadenfrist bis in die Unendlichkeit. Die Photosynthese benötigt Kohlendioxid, Wasser, Sonnenlicht und einige andere Chemikalien. Unter diesen ist das Kohlendioxid relativ die knappste Ressource in der Erdatmosphäre. Wasser gab es in großen Mengen und auch eine praktisch unbegrenzte Energiequelle, deren Lebenszeit ein Vielfaches der evolutionären Zeitkonstanten betrug, das heißt, der Zeit, die eine neue Spezies für ihre Entwicklung durch Mutationen, die Rekombinierung der Gene und natürliche Auslese benötigt.

Zu Beginn brauchte es zur Entstehung einer Spezies 600 bis 700 Millionen Jahre. Später wuchs die Geschwindigkeit der Evolution, insbesondere, als das Leben sich an Land begab. Eine geeignete Energiequelle mußte eine Lebenszeit von Milliarden von Jahren haben, um den evolutionären Konstanten zu entsprechen. Was diesen Konstanten jedoch nicht entsprach, war die Versorgung mit Kohlendioxid. Und hätte es nicht die Technologie des Sauerstoffmetabolismus gegeben, so wäre der Kohlendioxidvorrat der Erde verbraucht gewesen, lange bevor sich das Leben an Land hätte entwickeln können. Mit dem CO2-Kreislauf durch den Sauerstoffmetabolismus und generell der Umwälzung anderer Materialien durch die biosphärische Maschine war die photosynthetische Technologie nicht länger an eine Gnadenfrist gebunden. Jetzt konnte sie solange funktionieren, wie Sonnenenergie zur Verfügung stand und die genetische Infrastruktur, die den Betrieb der Biosphäre möglich machte, erhalten blieb.

Energie und Rohstoffe

Jetzt komme ich zum letzten der fünf großen Krisenelemente: die Umwelt. Jeder Organismus, sei er eine einfache Zelle oder derart komplex, wie wir es sind, verrichtet Arbeit. Während Sie hier sitzen, verrichten Sie Arbeit – Ihr Herz, Ihre Lungen arbeiten. Jeder Organismus, von welcher Gestalt auch immer, ist eine Maschine, die Arbeit leistet. Zur Grundlagenphysik gehört auch, daß eine Arbeit verrichtende Maschine eine angemessene „unbegrenzte“ Umgebung benötigt. Mit anderen Worten – und dies war die Ursache der Ersten Großen Krise und ist die Ursache der zweiten -, lebende Organismen benötigen eine Offene Welt, denn in einer abgeschlossenen Umwelt sind sie schon bald nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Sie sterben. Das Leben benötigt eine Quelle an Energie von niedriger Entropie (großes Arbeitsvermögen) und eine Senke für Energie mit hoher Entropie (niedriges Arbeitsvermögen, Abfall). Ebenfalls sind eine Rohstoffquelle und eine Senke für Abfälle erforderlich.

Ist das Leben auf einen Planeten beschränkt, wie im Fall der Biotechnologie und der Bioindustrie, so muß es wegen des Zweiten Satzes der Thermodynamik und des Entropiegesetzes eine unbegrenzte Energiequelle geben – damals die Sonne, heute die Kernfusion – und eine unendliche Energiesenke – den Raum. Was jedoch die Rohstoffe betrifft, so mußte die Biotechnologie sich auf eine quasi-unendliche Quelle und eine (Abfall-)Senke durch Materialkreislauf stützen.

Die Biotechnologie schließt in ihren Kreislauf etwa zwanzig Elemente ein, und dafür benötigt sie einen ganzen Planeten. Wir benutzen das gesamte periodische System der Elemente und mehr, und dies ist für eine Rezyklierung nach biosphärischem Vorbild ungeeignet. Darüber hinaus ist es nicht unser Wunsch, die „Zweite Erde“, die biosphärische Erde, zu zerstören. Es liegt in unserem Interesse und unseren Fähigkeiten, diese zu erhalten. Diese Fähigkeiten hängen von zwei Voraussetzungen ab: erstens der Kontrolle über die Energieverarbeitung, was effizient nur mit nuklearer Technologie – Kernspaltung und Kernfusion – möglich ist. Solarenergie, geothermische Energie etc. mögen eine unterstützende Rolle spielen, doch grundsätzlich ist unser Weg der zur Quelle der Sonnenenergie. Die Nutzung von Sonnenenergie war vor drei Milliarden Jahren eine großartige Sache und bedeutete einen enormen Durchbruch. Heute müssen wir weiter gehen und die Spaltungs- und Fusionsenergie direkt nutzen. Eine saubere und reichhaltige Energieversorgung, etwa durch die Spaltung, verbessert ebenfalls unsere Fähigkeiten, Abfallstoffe in einen Kreislauf zu überführen.

Als Aufgabe bleibt jedoch die Schaffung der zweiten Voraussetzung. Es geht um die Erweiterung unserer Umwelt, nicht nur, um neue Rohstoffe zu erschließen, sondern auch – und dies ist von gleichrangiger Bedeutung -, um neuen Arbeitsraum zu gewinnen und damit neue Industrieprozesse (z.B. Materialverarbeitung unter Bedingungen der Schwerelosigkeit) und neue effiziente Technologien (Materie-Antimaterie-Reaktoren gehören wahrscheinlich in diese Kategorie) zu entwickeln, die auf der Erde nicht machbar bzw. nicht wirtschaftlich sind.

Die Zweite Große Krise

Heute sind wir mit dem konfrontiert, was ich als „Zweite Große Krise“ bezeichne. In diesem Zusammenhang muß man eine weitere wesentliche Eigenschaft erwähnen, die nur für große Krisen kennzeichnend ist. Der Aufstieg eines neuen Umbilikal- oder Nabelschnur-Metabolismus, der auf eine Schwangerschaftsperiode in der alten Umwelt (im Fall des Menschen in der Biosphäre) folgt, muß zeigen, ob er ein evolutionärer Erfolg ist oder ob er in einer Sackgasse endet. Mit Umbilikalmetabolismus bezeichne ich einen Metabolismus, der imstande ist, sowohl in energetischer als auch in stofflicher Hinsicht mit der primordialen Umwelt in Wechselwirkung zu treten. Die sichtbarsten, und, wenn man so will, auch revolutionärsten derartigen Metabolismen in der Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten sind die photosynthetischen, durch die das Leben astrogen wurde, und der Informationsmetabolismus, der dem Leben eine kosmische Intelligenzkomponente verlieh.

Informationsmetabolismus bedeutet (in diesem Sonnensystem) die einzigartige Fähigkeit, Informationen und Daten zu erlangen, diese auf ihre Grundlagen zurückzuführen (Abstraktion) und sie zu kohärenten, im Gehirn speicherbaren Systemen von Wissen, Einsichten und Fertigkeiten zusammenzufassen.

Informationsmetabolismen mögen nicht die einzige Form von Intelligenz sein. Ich bin überzeugt, daß ein Hund oder ein Delphin Intelligenz besitzt. Dennoch schwimmen Delphine weiterhin in die Netze der Thunfischer. Sie sind nicht in der Lage, zu abstrahieren: „Thunfische, Fischer, Netz.“ Deshalb würde ich sie zwar nicht dumm nennen, doch besitzen sie keinen Informationsmetabolismus.

Informationsmetabolismen treten mit der primordialen Umwelt auf einem größeren Maßstab in Wechselwirkung als die photosynthetischen Organismen. Wir sehen das an der Kernspaltung und der Kernfusion, an der Erzeugung künstlicher Düngemittel durch die chemische Industrie und an unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten, den Mond und andere Welten produktiv zu nutzen. Da die Erde wahrscheinlich der einzige Planet ist, der Leben trägt, besteht das Sonnensystem nahezu vollständig aus schöpferisch gestaltbarer primordialer Materie. Das gestaltende Mittel ist der Informationsmetabolismus – menschliche Vernunft – und die Technologie des Informationsmetabolismus. Sie repräsentieren die nächste Generation des Umbilikalmetabolismus.

In dieser Hinsicht sind wir in stärkerem Maße Abkömmlinge der Pflanzen als der Tiere. Anatomisch stammen wir mit den Affen von einem gemeinsamen Vorfahren (dem Anthropoiden) ab. Aber unter dem Gesichtspunkt eines fortwährenden Lebenskampfes, von technologischem Wachstum und Fortschritten in der Wechselwirkung mit der primordialen Umwelt sind wir die Generation, die der Photosynthese folgt. Vor drei Milliarden Jahren gab es einen gewaltigen Wachstumsschub, und einen weiteren potentiellen Schub gibt es heute – den Menschen. Dazwischen liegen eine Reihe interessanter Dinge – die Entwicklung der Säugetiere, alle möglichen Technologien etc. Aber diese beiden, die Photosynthese und der Informationsmetabolismus, sind unter diesem Gesichtspunkt die entscheidenden.

In dem ersten Band meines Buches Space Flight1, das ich 1959 veröffentlichte, stellte ich fest, daß das Leben, wenn es nach weiterer Ausdehnung streben wollte – und nun mußte es die Grenzen der Atmosphäre und des Vakuums überwinden -, logischerweise ein informationsmetabolisches Gehirn entwickeln mußte. Dadurch könnte es die ursprüngliche Umwelt in intelligenter Weise nutzen und sich in den Weltraum ausbreiten. Und dies nun ermöglicht es uns, eine „Dritte Erde“ zu schaffen, sozusagen eine Synthese von Biosphäre und menschlicher Sphäre, als Menschheit zu wachsen und uns zu ungeahnter Vielfalt zu entwickeln. Wenn wir genügend Weisheit und Voraussicht besitzen – was ein wenig fraglich ist -, werden wir dies erreichen, ohne die Zweite Erde, auf die wir als alleinige Welt schon bald immer weniger angewiesen sind, zu zerstören.

Kinder der Biosphäre

Hier bietet das Beispiel des Mutterschoßes erneut einen guten Vergleich, in dem Sinn nämlich, daß das Kind, das im Mutterleib zunächst eine parasitäre Existenz führt, später zum Beschützer der Mutter wird. Wenn es heute in Afrika eine große Trockenheit gibt, so setzen wir Hubschrauber ein, um die Tiere in Gebiete zu fliegen, wo es Wasser gibt. Die ersten Menschen wären in einer derartigen Situation glücklich gewesen, soviel Tiere wie möglich abschlachten zu können. Es wäre ihnen niemals in den Sinn gekommen, etwas anderes zu tun als den Zustand, in dem sich die armen Tiere befanden, auszunutzen. Wir haben die Macht zu helfen nur deshalb, weil wir emanzipiert sind. Und wir sind emanzipiert und werden uns weiterhin emanzipieren, weil wir Kinder der Biosphäre und nicht ihre Haustiere sind.

Diese Tatsache läßt sich mit einem Haushalt vergleichen. Hier gibt es zwei Mächte: die Frau des Hauses und den Mann. Dann sind da noch zwei weitere „Lebensformen“, nämlich die Haustiere und die Kinder. Der Endzustand des Haustieres ist der einer maximalen Anpassung an den existierenden Haushalt/Umwelt, sozusagen das Finden einer ökologischen Nische. Dem Kind andererseits steht niemals eine derartige Nische zur Verfügung. Es wird darauf vorbereitet, aus dem Haushalt herauszuwachsen und seine eigene Welt aufzubauen. Das Kind wird für die Emanzipation erzogen, das Haustier hingegen zur maximalen Anpassung an die vorhandenen Bedingungen. Damit ist die ganze Philosophie, die besagt, wir müßten uns an die Biosphäre anpassen, vom Standpunkt der Evolution und der Natur grundlegend falsch.

Daraus folgt nicht, daß wir etwas derart Schönes und Lebenswichtiges wie die Biosphäre nicht schützen und erhalten sollten. Doch da dies nicht auf Kosten unserer eigenen menschlichen Entwicklung geschehen darf, obliegt es uns zu wachsen, so daß wir beide Aufgaben bewältigen können. Und aus diesem Grund sage ich, daß wir Kinder der Biosphäre sind. Wir besaßen niemals eine ökologische Nische. Die zahlreichen ökologischen Nischen der Pflanzen und Tiere bilden ein wabenartiges System, das die Biosphäre stabilisiert. Dies System aber sollte als eine Umweltnische verstanden werden, ein negentropischer Komplex oder „Ballon“, wenn man so will, der in einer größeren entropischen (kosmischen) Umwelt „schwebt“. Dieser Ballon wird durch die stofflichen und energetischen Ressourcen aus der primordialen Welt erhalten, die durch den Umbilikalmetabolismus der Photosynthese verarbeitet werden. Die maximale Menge an Energie, deren Durchfluß durch die Biosphäre möglich ist, ist die Menge an Sonnenenergie, die von der Gesamtheit aller photosynthetischen Zellen verarbeitet werden kann. Das Chlorophyllmolekül ist das Energietor der Biosphäre. Informationsmetabolismen verfügen über ein größeres Potential zur Energiekonzentration, Informations- und Materialverarbeitung.

Der entscheidende Punkt hier ist der: Wann immer ein neuer Umbilikalmetabolismus in der Natur auftritt, dann geschieht es im Zusammenhang mit einer großen Krise, und das Zusammentreffen der Krisenelemente ist, wie auch heute wieder, besonders ausgeprägt. Ein neuer Umbilikalmetabolismus kann nur im Schoß der Umweltnische wachsen, die der vorhergehende Umbilikalmetabolismus geschaffen hat. Doch kann er dies nur für einen bestimmten Zeitraum. Dann muß er zum Vorschein kommen, in dem Sinn, daß er schrittweise immer weniger parasitär wird und in zunehmendem Maße die Kontrolle über sich selbst, seine Erzeugung und seine Ressourcen gewinnt, unabhängig vom biosphärischen Schoß der Erde. Kurz, es ist die Emanzipation von der planetogenen Stufe hin zur kosmogenen. Es gibt einen neunten Monat. Hält man sich nicht an diesen Zeitpunkt, so gehen sowohl die Mutter als auch der Embryo zugrunde. Sollten heute vier, fünf oder sechs Milliarden Menschen in ein Stadium zurückgeworfen werden, das den Lebensumständen einer embryonalen Menschheit entspricht, so würden Milliarden von Menschen sterben, so wäre die Menschheit vernichtet und die Biosphäre verwüstet.

Jetzt behauptet sich der extraterrestrische Imperativ erneut, dieses Mal auf einer breiteren Grundlage. Nun sind wir in der Lage, unsere Umwelt über die Erde hinaus zu erweitern. Bereits nachdem sich das Leben durch Photosynthese und Sauerstoffmetabolismus industrialisiert hatte, vergrößerte es seine Umwelt. Es breitete sich über den ozeanischen Kosmos der Erde aus (das Volumen der Ozeane im Verhältnis zum Plankton ist vergleichbar mit dem Verhältnis des Sonnensystems, zumindest bis zum Saturn, zum Menschen), es betrat das Land – eine Welt, die für das frühe Leben so feindlich war wie es heute der Mond, Callisto oder Titan für uns sind -, und es nahm die Luft in Besitz.

Dort war die Ausbreitung der Biotechnologie natürlich zu Ende. Vor etwa 25 Millionen Jahren, in der Epoche des Miozäns gegen Ende des Tertiärs, war die anatomische und sensorische Biotechnologie mehr oder weniger an ihre Grenzen gelangt. Die photosynthetisch verarbeitete Sonnenenergie hatte bereits zu Beginn des Tertiärs (vor 65 Millionen Jahren) ein Maximum erreicht. Entsprechend näherte sich der Anteil an freiem Sauerstoff in der Atmosphäre einem konstanten Wert. Ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Biosphäre und der größeren Urumwelt war erreicht und hätte leicht aufrechterhalten werden können. Warum geschah dies infolge der Menschwerdung nicht? Wiederum deshalb nicht, weil das Leben negentropisch und dynamisch ist und keine statischen und stagnierenden Bedingungen, seien sie noch so paradiesisch, toleriert. Denn diese bedeuten den Tod.

Negentropisch bildet jedes Gleichgewicht nur den Ausgangspunkt für ein neues Ungleichgewicht – im Unterschied zum entropischen Gleichgewicht, das ein „totes“, statisches Gleichgewicht ist. Wasser läuft zum niedrigsten Punkt, Steine rollen den Berg hinunter und bleiben dort für die nächsten Millionen und Milliarden Jahre im Zustand einer zufälligen Unordnung liegen. Wir sind von Materie umgeben, die sich in einem hohen Ordnungszustand befindet – Bäume, Pflanzen, Blumen und Tiere. Diese Tiere zum Beispiel sind hoch entwickelt, negentropisch. Warum ist ein Adler oder ein Falke schöner als der Archäopterix, einer dieser Urvögel? Einfach deshalb, weil Adler und Falke aerodynamisch vollkommen sind, ebenso wie ein moderner Düsenjet schön ist, vergleicht man ihn mit den fliegenden Ungetümen, die es vor dem ersten Weltkrieg gab. Und Gazellen, Löwen oder Tiger sind in vielerlei Hinsicht schöner als die primitiven Tiere, die in den ersten Zeitaltern des Lebens existierten. Die Technologie ist fortwährend vervollkommnet worden.

Natürlich gibt es innerhalb dieser ökologischen Nischen Grenzen der maximalen Anpassung. Menschen, denen die Perspektive von Äonen fehlt, ziehen bezüglich unserer heutigen Probleme die falschen Schlüsse. Sie lassen sich von den statischen Bedingungen täuschen, die scheinbar aus lokaler Vervollkommnung in einer maximal entwickelten Biosphäre folgen. Sie täuschen sich selbst, wenn sie den unwiderstehlichen evolutionären Druck nicht wahrnehmen. Es gibt eine Grenze der Vervollkommnung, ebenso wie es eine Grenze der Vervielfältigung gibt. Genau deshalb, weil die Vervollkommnung längs einer gegebenen Linie nur zwei Möglichkeiten läßt – Vervielfältigung oder ein neuer Anfang und Wachstum auf der nächsten Stufe -, ist die einzige Wahl Wachstum; und Vervollkommnung ist zur gleichen Zeit Ende und Anfang oder, bei Nichtweiterwachsen, Ende und Tod.

Entsteht ein neuer Umbilikalmetabolismus, so muß er seine eigene Umweltnische schaffen. Im Fall des Informationsmetabolismus nenne ich diese Androsphäre, deutlich unterschieden von der Biosphäre, aber in Analogie zu ihr. Die Biosphäre ist eine „Offene Welt“ für Pflanzen und Tiere, die Androsphäre ist eine Offene Welt für informationsmetabolische Lebensformen. Wir können in den Weltraum hinausgehen; wir können all das mit uns nehmen, was wir benötigen, einschließlich dessen, was vor uns geschaffen wurde – ein unglaublich großes Erbe. Wo immer wir auch hingehen, wir können die Photosynthese mitnehmen, ebenso wie ihr tierisches Komplement. Wir können sie zum Mond mitnehmen.

Experimente haben gezeigt, daß der lunare Boden wie ein Düngemittel wirkt. Pflanzen wachsen in einer Mischung aus lunarem und terrestrischem Boden ausgezeichnet, da der Mondboden nicht so stark oxidiert ist wie die Krume der Erde. Benötigte Spurenelemente können, sofern sie vorhanden sind, von den Pflanzenwurzeln aus lunarem Sand leichter als aus terrestrischem Boden aufgenommen werden. Anpflanzungen auf dem Mond müßten natürlich durch Düngemittel mit Stickstoff und anderen Nährstoffen, die im lunaren Boden nicht vorhanden sind, versorgt werden.

Die Option Mond

Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum der Mond am Anfang der androsphärischen Expansion vorrangig als Modell für die Entwicklung einer neuen Welt in Frage kommt. Der Mond ist unser Partner in diesem Doppelplanetensystem und nur 2,5 bis 3 Flugtage entfernt – weniger Zeit, als ein Öltanker benötigt, um vom Persischen Golf an die Ostküste der Vereinigten Staaten zu gelangen. Der Mond ist eine vielversprechende Rohstoffquelle und ein geeigneter Ort zur Materialverarbeitung und zum Aufbau der ersten Biosphäre außerhalb der Erde. Seine Oberfläche entspricht etwa der des amerikanischen Kontinents, was ihm eine Schwerkraft verleiht, die für das menschliche Wohlbefinden und den Pflanzenwuchs (dem in der Schwerelosigkeit die Richtung fehlt) ausreicht. Gleichzeitig ist die lunare Schwerkraft so gering, daß der Mond leicht zugänglich ist, und, umgekehrt, der Zugang zum Weltraum vom Mond einfacher ist als von der Erde. In einem zweiteiligen Artikel für Fusion2 habe ich ein Konzept entwickelt, wie man auf dem Mond mit niedrigem Treibstoffverbrauch, damit zu niedrigen Kosten, landen kann. Der Treibstoff, der von der Erde geliefert werden muß, repräsentiert den größten Anteil an den Kosten für Flüge zwischen dem Raum und der Mondoberfläche.

Aber warum der Mond? Manche Leute halten Asteroiden für besser, und es gibt den populären, wenn auch nicht neuen oder weisen Vorschlag, den Mond außer acht zu lassen und stattdessen eine künstliche Welt zu bauen – eine Raumkolonie an einem der Librationspunkte (L-5), die von etwa 10.000 Menschen bewohnt und wo eine extraterrestrische Biosphäre entwickelt und aufrechterhalten wird. Jeder, der behauptet, man könnte derart große Raumkolonien innerhalb von zehn bis zwanzig Jahren schlüsselfertig abliefern, wie ich es gehört habe, lebt in einer Traumwelt und führt die Öffentlichkeit in die Irre. Natürlich war das Konzept einer L-5-Kolonie für eine Zeit zugeschnitten, wo Sonnenanbetung und antinuklearer Eifer von „Umweltschützern“ mehr und mehr zunahmen, und nicht zufällig werden seit kurzem derartige Kolonien als Wohnsitz von an sanften Technologien orientierten kosmischen „Aussteigern“ begriffen – eine paradiesische Welt entsprechend den Endvorstellungen a la Club of Rome.

Um den Mond wirtschaftlich zu entwickeln, wird Kernenergie benötigt, denn die Speicherung großer Energiemengen während der vierzehntägigen Mondnacht ist sehr teuer. Verwirft man willkürlich den Einsatz von nuklearer Energie, dann mag man es vielleicht vorziehen, Millionen von Tonnen an lunarem Material auf eine Bahn zu schleppen, wo die Sonne stets scheint. Das Konzept der Raumkolonie basiert deshalb nicht auf einem großartigen konzeptionellen Durchbruch, sondern einfach auf der Furcht davor, Nuklearenergie konstruktiv einzusetzen.

Kernenergie, einschließlich der Spaltung, ist unter dem Gesichtspunkt des Verhältnisses von Energie zu Masse sehr kostengünstig und ohne zusätzliche Masse rund um die Uhr verfügbar. Auf dem Mond wird der überflüssige Massentransport von Materialien, zunächst zum Librationspunkt L-l, wo das Material aufgefangen wird, und dann zu L-5, vermieden. Nur der Typ von und die Menge an Elementen, die der Kunde tatsächlich benötigt, wird extrahiert und vom Mond zu den jeweiligen Märkten transportiert. Die Lagerung von nicht benötigten Materialien ist auf dem Mond überhaupt kein Problem und verursacht keine zusätzliche Kosten. Diese Schlüsselfaktoren – besserer Transport von und zur Oberfläche, Kernenergie und die Verfügbarkeit von Rohstoffen in situ – machen die wirtschaftliche Überlegenheit der lunaren Option aus und ermöglichen es, daß der erste vollständige (von der Rohstoffverarbeitung bis zu Fertigprodukten) exoindustrielle Komplex entsprechend den Gesetzen von Angebot und Nachfrage in kosteneffizienter Weise betrieben werden kann.

Die Mondoberfläche bietet sowohl ein Hochvakuum als auch eine niedrige Schwerkraft. Viele der Materialverarbeitungstechnologien im Weltraum funktionieren bei einem Sechstel der Erdschwerkraft ebenso gut wie bei Schwerelosigkeit. Wo absolute Schwerelosigkeit erforderlich ist, bietet eine Fabrik in einer niedrigen Mondumlaufbahn einen einfachen Zugang zur Gewichtslosigkeit. Das lunare Vakuum erlaubt die Nutzung des vollen Potentials der Pulvermetallurgie, des Schweißens mit Lasern und Elektronenstrahlen im großen Maßstab, um nur einige wenige Industrieverfahren zu nennen. Der Einsatz der Kernspaltung ist einfach, da die Streuung von Strahlung in der Luft entfällt und es große Mengen an abschirmenden Materialien direkt am Orte gibt. Die Kernfusion ist einfacher, das heißt, ohne ein teures Pumpsystem zu erreichen, da der Mond ein Hochvakuum frei zur Verfügung stellt. Indem man die Fusionsbrennkammer mit dem offenen lunaren Vakuum verbindet, kann sie von Verunreinigungen freigehalten werden, die bei der Erosion der Reaktorwand durch den starken Neutronenfluß der Deuterium-Tritium-Reaktion entstehen. Wenn diese Verunreinigungen in das Fusionsplasma gelangen, so hat dies eine Reihe schädlicher Wirkungen: der Energieverlust des Plasmas durch Strahlung steigt an, und die Temperatur, die zur Zündung des Plasmas erforderlich ist, erhöht sich. Die Stabilität des magnetischen Einschlusses wird schlechter, und die Leistungsdichte sinkt.

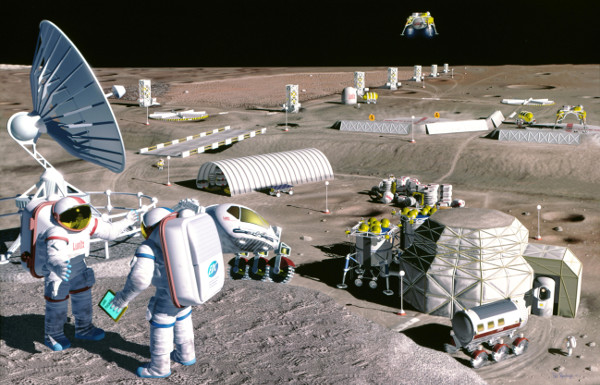

Abb. 3: Künstlerische Darstellung einer Bergbau-Siedlung auf dem Mond.

Abb. 3: Künstlerische Darstellung einer Bergbau-Siedlung auf dem Mond.  Abb. 4: Die in der Regel mit sechs Astronauten besetzte Internationale Weltraumstation ISS. Eine größere extraterrestrische Kolonie oder eine ganze Stadt aufzubauen, ist auf dem Mond sehr viel leichter machbar als auf einer Weltraumstation.

Abb. 4: Die in der Regel mit sechs Astronauten besetzte Internationale Weltraumstation ISS. Eine größere extraterrestrische Kolonie oder eine ganze Stadt aufzubauen, ist auf dem Mond sehr viel leichter machbar als auf einer Weltraumstation.

Ein Fusionsreaktor auf dem Mond steht in einer Welt, die am Platz einen großen Teil der Materialien liefert, die zum Bau eines Fusionskraftwerkes erforderlich sind. Fast 70 Prozent der benötigten Elemente sind auf dem Mond vorhanden: Eisen, Mangan, Titan, Chrom und Aluminium, wobei Eisen, Aluminium und Titan vergleichsweise reichlich vorhanden sind. Die anderen Elemente sind durchschnittlich zu größeren Anteilen in dem Gestein der Mondebenen und -hochländer vorhanden als im Gestein der Erde (Abbildung 3).

Raumkolonien außerhalb des Schutzes, den das Magnetfeld der Erde bietet, sind zusätzlich zu kosmischer Strahlung und Mikrometeoriten dem Sonnenwind und den Sonnenstürmen von allen Seiten her ausgesetzt. Auf dem Mond sind Ansiedlungen von Natur aus von mindestens einer Seite her geschützt. Die Ausnutzung topographischer Formationen wie Canyons und Gräben oder Tunnel und Höhlen in den Flanken der Berge bieten den Siedlungen praktisch vollständigen Schutz. Für Ansiedlungen auf der Oberfläche ist jede gewünschte Menge an lunarem Gesteinsschutt verfügbar, um als Abschirmung zu dienen. Ein vergleichbarer Schutz für Systeme im offenen Raum kann nur erreicht werden, wenn man Gestein vom Mond importiert.

Das wichtigste Argument für die lunare Option ist sehr praktisch und pragmatisch. Sie allein macht wirtschaftlich Sinn, da Produktion und Ertrag mit vergleichsweise kleinen Investitionen beginnen und sich ausdehnen können, lange bevor große Investitionen für Wohnsiedlungen getätigt werden müssen (Abbildung 4). Tatsächlich beginnt dieser Prozeß mit der Errichtung einer ersten kleinen Mondstation und einer Fabrik zur Gewinnung und Verarbeitung von Rohmaterialien. Auf der anderen Seite setzt das Konzept einer Raumkolonie per Definition große Anfangsinvestitionen von jahrzehntelanger Dauer sowohl für die unproduktive Wohnsuprastruktur als auch für Einrichtungen auf dem Mond und für eine „Auffangstation“ im instabilen Librationspunkt L-l voraus, bevor die Erzeugung von Werten beginnen kann. Wirtschaftlich und finanziell macht dies keinen Sinn. Darüber hinaus wäre den Interessen der Erdbevölkerung zu einem Zeitpunkt nicht gedient, wo dies am nötigsten ist. Begänne man gleichzeitig mit dem Bau einer Raumkolonie und der Erschließung des Mondes, so würde eine Raumkolonie für die Bevölkerung der Erde erst von Nutzen sein, nachdem sich die Entwicklung auf dem Mond schon lange ausgezahlt hat. Nach einem Jahrzehnt ist diese einfache ökonomische Tatsache zumindest einigen unter denen klargeworden, die früher zu den glühendsten Verfechtern der Raumkolonie zählten, und gewisse Einstellungen haben sich geändert – so verstohlen, wie es nur in diesem Zeitalter intellektueller Unaufrichtigkeit möglich ist.

Es gibt weitere techno-ökonomische Nachteile einer großen Anlage im Weltraum und, umgekehrt, Vorteile der lunaren Option, doch mögen die obigen Beispiele genügen.

Vom kulturellen und anthropologischen Standpunkt wäre es reine Spekulation, wollte man das Innere von sehr großen extraterrestrischen Siedlungen im Voraus festlegen. Die Planung einer Großsiedlung im Weltraum ist notwendigerweise vorherbestimmt, da die Bedingungen ihrer Umgebung eine Reihe wichtiger Entwurfsparameter festlegen. Ansiedlungen auf dem Mond hingegen können klein beginnen und mit den Erfahrungen wachsen. Sie bieten ein ideales und vergleichsweise billiges – insbesondere im Hinblick auf die Anfangsinvestitionen – Experimentierfeld, um all die wichtigen Aspekte, angefangen von der Technologie und Biologie über die Sozialpsychologie bis hin zum Verhalten, von extraterrestrischen Siedlungen zu erforschen, zu überprüfen und zu vervollkommnen. Wie jeder, der sich schon einmal die Hände bei raumfahrttechnologischen Arbeiten schmutzig gemacht hat, weiß, ist die Entwicklung eines neuen Raumfahrzeuges eine enorme Aufgabe und wird es auch noch für eine längere Zeit bleiben. Baut man neue industrielle Milieus und Lebensumwelten auf, wird intensives Lernen und Probieren einen noch größeren Teil des evolutionären Prozesses ausmachen. Fehlschläge werden auftreten. Aber die Umwelt des Mondes ist für Experimente wesentlich besser geeignet, billiger und vergleichsweise „nachsichtiger“ als es im offenen Raum der Fall ist. Alles in allem gibt es keinen Grund dafür, daß die produktive Erschließung und die Besiedelung des Mondes nicht den Vorrang vor der Errichtung größerer Raumsiedlungen erhalten sollte.

Es gibt eine weitere Frage: Sollte das Innere großer extraterrestrischer Siedlungen die Umwelt und die Bedingungen der Erde, angefangen von der Erdschwerkraft bis hin zum plätschernden Bach und dem weißen Lattenzaun, bis aufs I-Tüpfelchen nachahmen? Oder sollten die Erbauer der neuen Welt innerhalb der Grenzen der Lebensfähigkeit ihre eigene Umwelt entsprechend den örtlichen kosmischen Bedingungen gestalten? Die Bedingungen auf der Erde sind einzigartig. Menschen, die – physiologisch und vor allem psychologisch – tief in ihnen verwurzelt sind, sollten diesen Planeten nicht verlassen, genausowenig wie ein Mensch des 19. Jahrhunderts, der das entwickelte und anregende Leben in Paris, Berlin, Wien, London oder New York zu schätzen wußte, dieses gegen ein Leben im wilden und rauhen Grenzbereich des amerikanischen Westens hätte eintauschen sollen. Unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts kann eine Nachahmung der Erde, selbst in der großen „Flasche“ einer Raumkolonie, nur eine armselige Nachahmung dessen sein, was zurückgelassen wurde. Sie wären für die Bewohner ebenso „zufriedenstellend“, wie es das „Matterhorn“ in Disneyland für einen Schweizer Bergsteiger ist.

Diese künstlichen Miniwelten im offenen Raum bieten ihren Bewohnern keine Herausforderung. Sie sind in einen unendlichen Raum eingefroren, den sie weniger intensiv als auf dem Mond erleben können – genau wie das Meer vom Bord eines Luxusdampfers ein schwächeres Erlebnis als an seinem Strand bietet. Zumindest ist es heute noch viel zu früh für die Behauptung, daß Menschen im Extraterrestrium vor allem nach einer zweitklassigen Imitation der Erde streben werden, die ihnen die größtmögliche Illusion vom Leben auf der Erde vermitteln könnte. Warum dann haben sie überhaupt die Erde verlassen? Diese Auffassung scheint mir doch einer recht gedankenlosen Sichtweise vom irdischen Kirchturm zu entsprechen.

Viel logischer und sogar wahrscheinlicher ist die Annahme, daß große extraterrestrische Ansiedlungen von Pionieren aufgebaut werden, von Menschen mit einem nach vorne gewandten Geist, deren Ziel es ist, die kosmische Wildnis zu zähmen und in ihr zu leben und eine neue, einzigartige, unterschiedene Welt zu schaffen. Auf dem Mond werden Menschen zuerst leben, zunächst in kleiner Zahl und mit wachsender Stärke der ökonomischen Infrastruktur in größerer Zahl. Mit ihnen, zumeist aber nach ihnen, kommen Pflanzen und Tiere. Damit ist der Mensch kein Neuankömmling in einer vorhandenen Biosphäre, er ist vielmehr der Kristallisationspunkt für die Biosphäre, einer neuen Exobiosphäre. Der Mensch wird die Grundlagen für eine wachsende Vielfalt von exobiosphärischen Nischen legen – Nischen, die mit Kern- und Sonnenenergie betrieben werden.

Selenopolis, die schließliche exobiosphärische menschliche Umweltnische auf dem Mond, wird in ihren Sektionen unterschiedliche Klimabedingungen und, wo es angemessen ist, auch jahreszeitliche Änderungen aufweisen. Dies ist nicht der Anfang, sondern das Endstadium lunarer Entwicklung. Ihre Grundlage ist eine Bevölkerung von mindestens Hunderttausenden von Menschen und die Fusionsenergie, denn nur eine große Bevölkerung mit Fusionstechnologie und einer breiten Forschungsbasis – keine rückständigen, inzüchtenden Stämme von nur wenigen Tausend – kann sich wirtschaftlich eine derartige Vervollkommnung an Lebensstandard und Freiheit leisten. Sogar mehrere hunderttausend Menschen wären langfristig eine genetisch und kulturell kleine Einheit, und ich erwarte, daß die selenische Bevölkerung im nächsten Jahrhundert auf Millionen anwachsen wird.

Die Selenier sind nicht an ihre biologische Umweltnische gebunden, wie groß sie auch immer sein mag. Draußen ist die lunare Wildnis, die in bequemen Raumanzügen und mit Fahrzeugen zugänglich ist. Sie können durch die Mondwelt in die Berge wandern, zu den reizvollen „Küstenlinien“ der Mare, den wilden Bergketten an den Polen oder zu dem riesigen Kratergebiet, das sich vom Ostrand des Mare Nubium bis zum Südpol erstreckt.

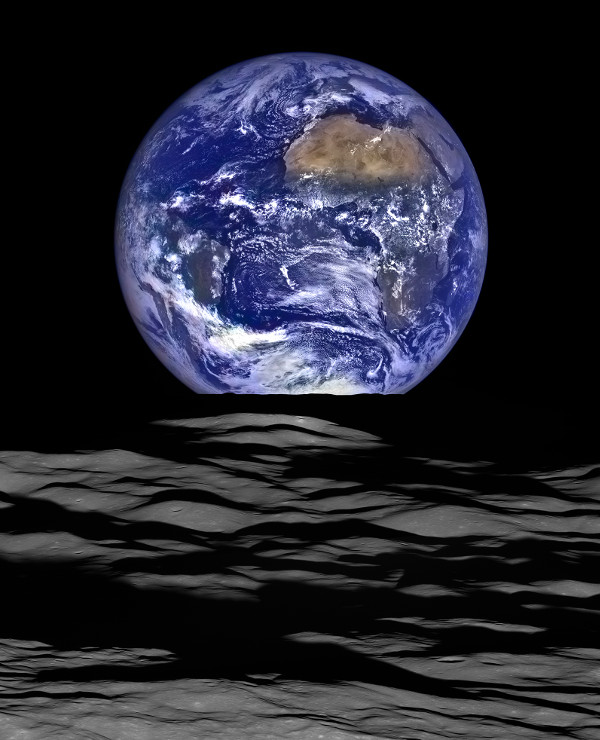

Abb. 5:„Erdaufgang“ auf dem Mond, aufgenommen vom Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA.

Abb. 5:„Erdaufgang“ auf dem Mond, aufgenommen vom Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA.

Wenn die Sonne untergeht, steht die Erde als Sichel am Mondhimmel. Der langsam zunehmende Mutterplanet taucht die Mondlandschaft in ein mildes Licht von wachsender Intensität. Vom westlichen (linken) Ufer des Oceanus Procellarum gesehen, sieht man die am Mondhimmel stillstehende Erde kurz nach Sonnenuntergang in ihrem ganzen blauweißen Glanz als Vollerde, eine Scheibe, die fast vierzehnmal größer als die brennende Sonne und neunzig- bis hundertmal heller als der Mond am Erdhimmel ist (Abbildung 5). Die nächtliche Schönheit der lunaren Erdseite mag bei vielen Seleniern noch mehr Anklang finden als die wilde Schönheit des Tages: keine extremen Temperaturunterschiede und damit auch mehr Sicherheit, keine extremen Kontraste zwischen Licht und Schatten.

Die kosmische Schönheit der Mondlandschaft bietet einzigartige Schauspiele: am Tage, wenn die Sonne sich über den Himmel bewegt und fortwährend die Muster von Licht und Schatten verändert, während der tagelangen Sonnenuntergänge, wenn feine Staubteilchen von der Mondoberfläche aufsteigen und in langestreckten Profilen über dem Horizont vor dem Hintergrund der langsam verblassenden Korona zu glühen scheinen, und in der Nacht, wenn die Erde zu- und wieder abnimmt, bis die Korona und der tanzende Staub am östliche Horizont einen neuen Tag ankündigen.

Auf derartige Schauspiele müssen die Bewohner von zylinder- oder ringförmigen Raumkolonien verzichten. Die weite und vielfältige, von titanischen kosmischen Kräften geformte Mondlandschaft mit ihren Horizonten sind in den „Konservendosen“ der Raumkolonien unbekannt. Wo immer ihre Bewohner auch leben, sie werden von jenen beobachtet, die an „höheren“ Punkten der konkaven Krümmung ihrer kleinen Welt leben. Draußen ist der horizontlose, undifferenzierte Raum, in dessen Firmament die Sonne unaufhörlich brennt, außer in der strukturlosen Schwärze ihrer Nachtseite.

Doch in den modularen Bionischen des Mondes, deren jede stetig weiter in die Mondlandschaft wachsen kann, gibt es Unterbrechungen, „Intimsphären“, wenn man so will. Selenische Gesellschaften können innerhalb weiter Grenzen ihren Lebensstil in verschiedenen Sektionen und sogar unter verschiedenen klimatischen Bedingungen entwickeln. Aber was immer auch die Individualität der Selenier ausmachen wird, von Natur aus werden sie raumamphibisch sein – vergleichbar vielleicht mit den Polynesiern, die auf ihren Inseln und dem Meer zu Hause waren. Sehr viel mehr als die Erde verkörpert der Mond die Umwelt anderer zugänglicher Oberflächen des Sonnensystems – Mars, große Asteroiden, die Trabanten der äußeren Planeten -, bei aller Berücksichtigung ihrer Unterschiede. Die Selenier leben in der Tat an den Küsten des interplanetarischen Ozeans. Sie werden mühelos zwischen der Schwerkraft von 1/6 g auf der Mondoberfläche und ihren zirkumlunaren Außenposten in der Schwerelosigkeit Handel treiben, später auch zwischen ihrer Welt und den Welten des Mars, der Asteroiden und der Monde Jupiters oder Saturns, denn auch jenseits des Mondes wartet Neuland. Der Mond ist lediglich die Wiege einer kosmischen Zivilisation. Die Selenier leben tatsächlich in einer kosmisch offenen Welt auf einem Insel-Kontinent, nicht in einer einsamen kleinen Flasche. Für jeden Menschen der kommenden Generationen, der nicht aus irgendwelchen Gründen an die Erde gebunden ist, wird es im geolunaren Raum keinen angenehmeren, schöneren und an zukünftigen Möglichkeiten reicheren Ort als den Mond und die Selenosphäre geben, geschaffen durch menschliches negentropisches Schöpfertum und Erfindungsgabe mit Hilfe der biologischen Begleiter des Menschen.

In den Nebeln des kommenden Jahrhunderts sehe ich eine polyglobale dreidimensionale Zivilisation emporragen. In der Rückschau aus dieser Zukunft wurde ihr Fundament im Dämmerlicht des ausgehenden vergangenen Jahrtausends von jenen geschaffen, die die großartige Herausforderung des extraterrestrischen Imperativs verstanden hatten. Diese dreidimensionale Zivilisation garantiert eine prächtige Zukunft auch für die Bewohner der Erde.

Doch, so werden zukünftige Historiker feststellen, gab es auch solche Menschen unter ihnen, die nicht imstande waren zu begreifen, daß ihre Welt zu den Sternen reichte, und so haben sie sich in die Erde gewühlt. Anstatt ihren Platz im äonenweiten Kraftfeld des evolutionären Wachstumspotentials einzunehmen, entwickelten sie sich greinend und Parolen brüllend zurück. Voller Angst davor zu wachsen, verkümmerten sie zu tauben Stummeln auf einem Klumpen Erde und wurden zu Totgeburten der Biosphäre. Anstatt ihren Planeten zur Akropolis, zum Garten des Sonnensystems zu erheben, ließen sie alle Lebenstriebe zu einer grotesken Dankbarkeit dafür verkommen, überhaupt existieren zu dürfen. Sie waren unfähig zu verstehen, daß das Leben, das vom Organismus zur Vernunft herangewachsen war, sich in weiteren Wachstumsschüben stetig über seine Ursprünge emporschwingt und todlos in die strahlende Unendlichkeit des Raumes und des Verstehens hinaussteuert. In einer unglücklichen Welt von Stagnation, Armut und Rückständigkeit könnten sie es vielleicht sogar dahin bringen, die endgültige Katastrophe einer Freisetzung von nuklearer Energie in einer entropischen Massenvernichtung herbeizuführen.

Sollten die Bewohner der Erde es zulassen, daß sie in derartige Abgründe geführt werden, sollten sie ihrer prächtigen Zukunft den Todesstoß versetzen, so bleibt nur die Hoffnung, daß bis dahin aller Kurzsichtigkeit zum Trotz eine selenische Menschheit entstanden sein wird. Die neue Menschheit, Homo sapiens extraterrestris, wird ihre Liegeplätze im brennenden Hafen der Erde verlassen und die Segel für einen neuen Kurs in die Offene Welt unbegrenzten Wachstums setzen – negentropisch und unbeirrbar!

Anmerkungen

1. Krafft A. Ehricke, Space Flight, 3 Bände. New York 1959.

2. Krafft A. Ehricke, „Die Industrialisierung des Mondes“, Teil l und 2. In: Fusion, Nr. 2 und 3, 1982.